- 【2025年版】二条城まるわかりガイド|18年ぶり公開の本丸御殿と世界遺産の見どころを徹底解説!

- 徳川家康が築いた二条城の最新情報を徹底解説!18年ぶりに公開された本丸御殿や国宝の二の丸御殿、美しい庭園など見どころを網羅。アクセス・料金・予約方法も詳しく紹介します。

最終更新日:

京都の地図を広げると、整然とした碁盤の目の中に、ひときわ存在感を放つ四角い区画があります。そこが江戸幕府の象徴として、また京都の政治拠点として400年以上の歴史を刻んできた「二条城」です。

徳川家康が1603年に築城を始め、3代将軍家光の時代に完成したこの城は、将軍が上洛した際の宿泊所として、また京都の統治拠点として機能していました。そして1867年、この城の二の丸御殿で徳川慶喜による「大政奉還」が行われ、260年続いた江戸幕府に終止符が打たれました。

世界遺産にも登録されたこの二条城を、じっくり2時間かけて散策してきましたので、その様子をお伝えします。

なお、二条城の見どころや詳細な情報については以下の記事でご紹介しています。

二条城の見どころ・詳細情報について詳しく見る

京都駅から二条城へ行くならバスがおすすめ。

京都市営バスで二条城に停まる路線があるのでそれに乗れば二条城の前まで行けます。

京都駅前バスターミナルの B1 のりばに来る 9 系統、または B2 のりばに来る 50 系統のバスに乗ります。

B1 のりば(奥)と B2 のりば(手前)

B1 のりばに停車する 9 系統の京都市バス

乗車時間は 15 〜 20 分くらい。「二条城前 バス停」で降ります。

バス停を降りれば、目の前が二条城です。

二条城に入るために、まずは入城券を購入します。

入城券は窓口か発券機で購入できます。

入城料を支払いチケットを獲得したら、いざ二条城へ!

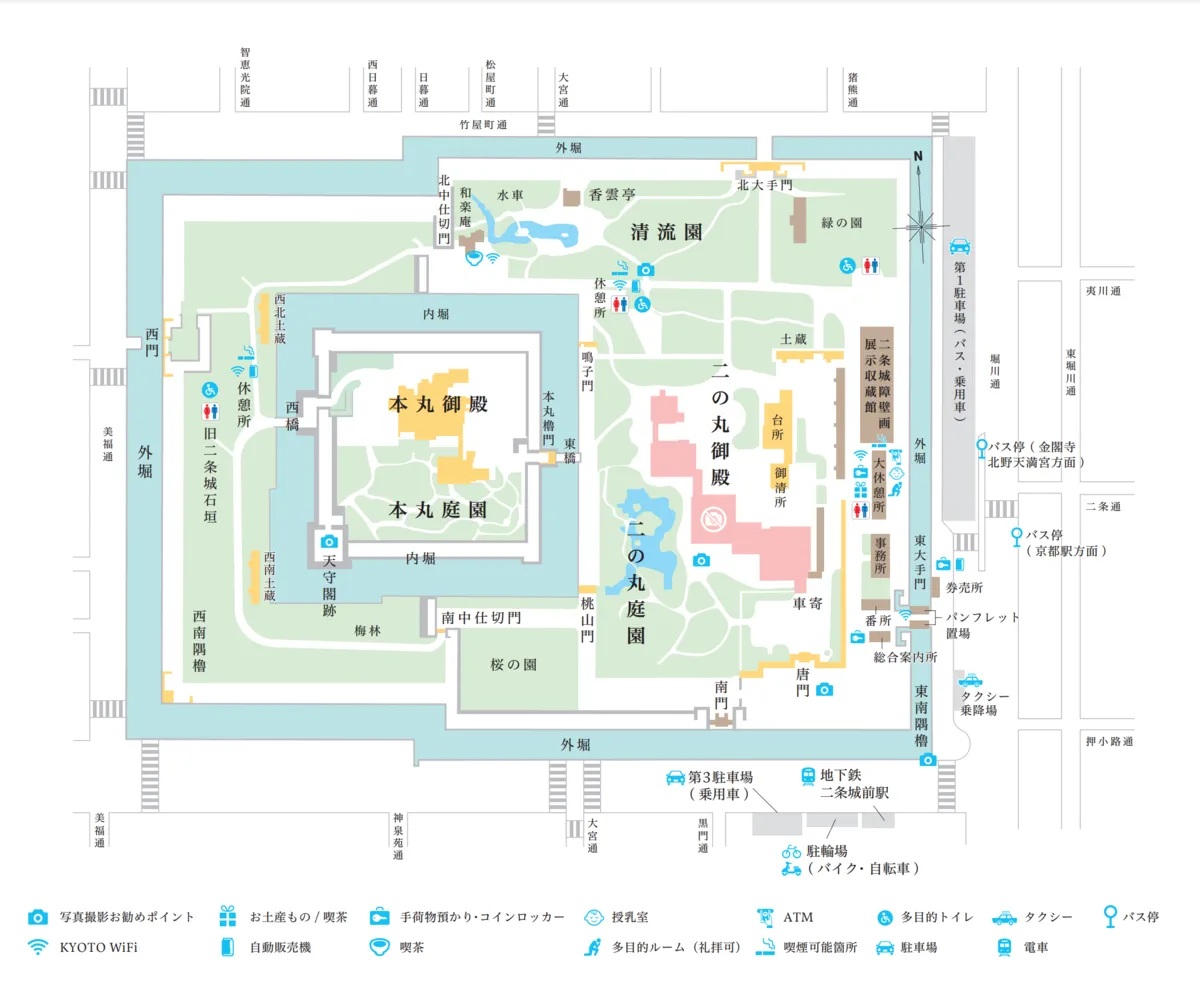

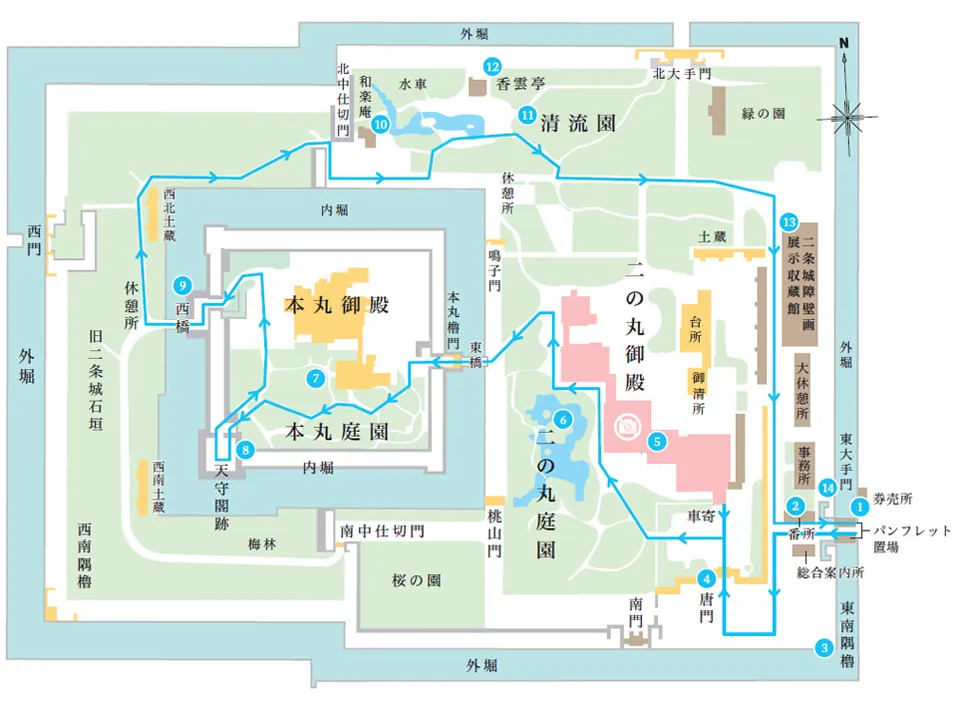

二条城の散策範囲はとても広いです。

二条城のマップは公式サイトから確認できます。

今回は、公式サイトに掲載されている「おすすめコース(2時間)」に沿って散策します。

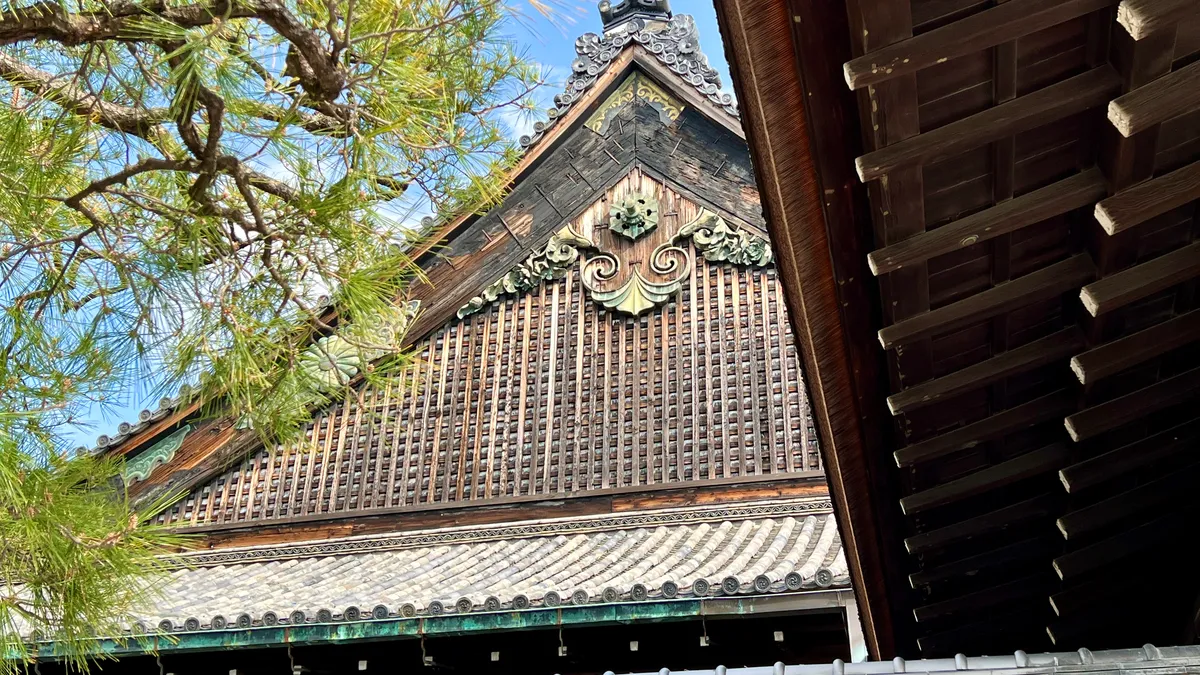

二条城の正門、東大手門です。重要文化財に指定されています。

立派ですね。二条城のエントランスとして品格を感じます。

お城の正門は、多くの来賓を出迎える重要な玄関口にあたります。そのため、石垣も綺麗に仕上げてあるのが日本の城の特徴です。東大手門の石垣の例に漏れず芸術的な美しさです。

東大手門をくぐると、番所と総合案内所があります。右手にある番所は、警備のための武士の詰め所だったところです。

左手の総合案内所では、各国の音声ガイドを借りたりパンフレットを入手できたり、二条城を巡るための情報が集約されているところです。

ここは東南隅櫓(とうなんすみやぐら)です。

二条城の外堀の四隅は見張り台としてこういった隅櫓が建てられており、普段は武器庫として使われていました。1788年(天明8年)の大火で多くの櫓が焼失してしまい、今ではこの東南隅櫓と西南隅櫓の2つが残るのみとなっています。

攻撃防御の要ということで、現存する 2 つの櫓のうちの 1 つがひっそりと、ここ東大手門から唐門に続く道の角にそびえています。

唐門(からもん)は、二の丸御殿の入口となっている門で、豪華絢爛な装飾が特徴です。

金の装飾がまぶしいくらいに輝いています。

唐門もすごいのですが、ポイントはもう 1 つあって、それがこの築地に見られる「筋塀(すじべい)」

唐門から延びている土塀は築地(ついじ)といいます。筋塀(すじべい) は、この唐門から伸びている築地において、皇族や摂家などの御所では「土塀の壁面に線を引いてその格式を示す」という風習があり、二条城は 最高格式を示す 5 本線 が引かれていることが見て取れます。

豪華な唐門に、最高格式の筋塀。二条城の格式の高さを感じますね。

来客を迎えたり将軍と対面する部屋があり、大政奉還(15代将軍徳川慶喜による江戸幕府の終了宣言)が行われた舞台である二の丸御殿。

実物を見ると門構えの豪華さと、後ろに控える遠侍の大きな屋根の重厚感が品格の高さを感じます。

二の丸御殿は撮影禁止のため、内部を撮影することはできませんが、大政奉還の舞台となった大広間や、各書院などを見どころは多いです。二条城の見どころの一つなので必ず訪れたいスポットです。

二の丸庭園の手前に釣鐘(つりがね)が展示されていました。

火事など緊急事態を知らせるために、1 つは二条城に、もう 1 つは二条城の北にある京都所司代屋敷に置かれていた釣鐘。

京都所司代屋敷というのは江戸幕府の行政機関です。皇室・公家の監視や京都諸役人の統率などを行っていた施設。

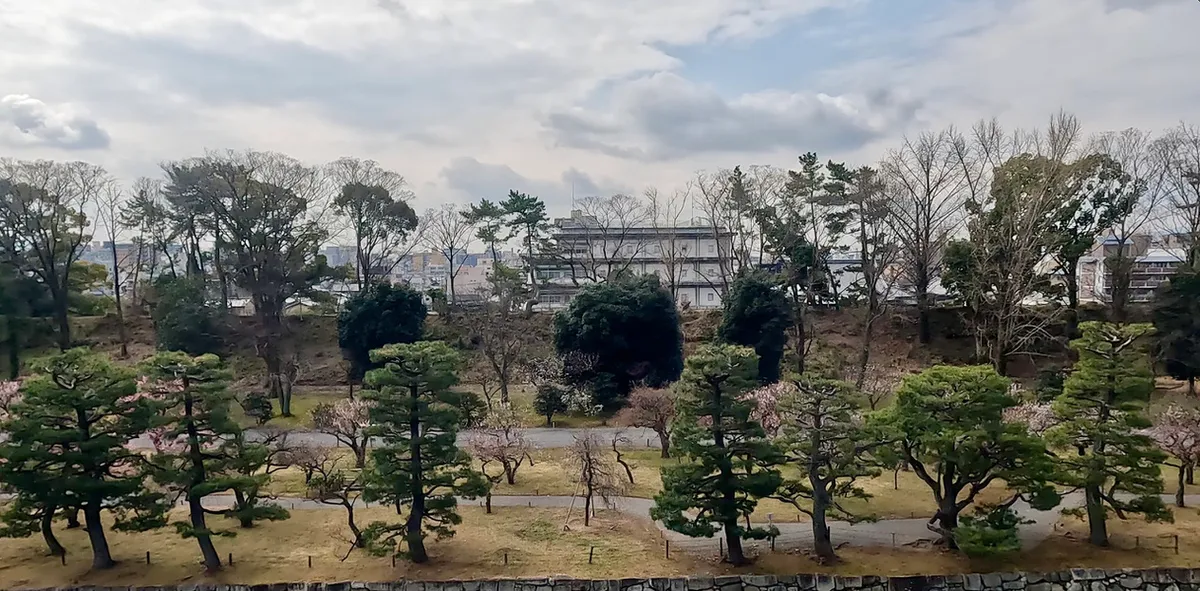

御殿あるところに庭園あり。二の丸庭園は落ち着きのある造りが非常に美しいです。

大政奉還の時点では結構荒廃していたらしいですが、その後、幾多の改修を経て今の姿に整えられました。

静かで主張し過ぎない木々たち。そして池との風景が非常に落ち着く風景を作り出していました。

また、庭園から臨む二の丸御殿の姿も凛々しくて素敵でした。御殿と庭園との調和が取れていて、落ち着きます。

全体的に「静か」な印象の二の丸庭園。

この日は午前中に訪れましたが、人も少なかったのでこの雰囲気を味わうのに大正解の時間帯でした。

こちらは、本丸魯門(ほんまるやぐらもん)といいます。重要文化財です。

本丸御殿に行くにはこの東橋(本丸櫓門)と、反対側にある西橋のみの経路となっており、有事の際には橋を落として本丸に行けないようにする体制が取られていました。

落とす前提ではありながらも、擬宝珠がついていたりと、ここでも格式の高さを感じます。

本丸櫓門はというと、本丸御殿に通じる門だけあって、小さいながらも重厚感があります。

1788年(天明8年)に起きた「天明の大火(京都を焼け野原にした京都歴史上最大の大火事)」の時にも本丸櫓門は唯一焼け残りました。門の錆にも歴史を感じます。

天明の大火は、空き家の民家から出火して結果的にかなりの大火事になってしまった災害です。37,000軒の家が焼け 65,000世帯が住む所を失いました。この大火で、御所や二条城,東西の本願寺も焼けてしまいました。

さて、この門をくぐると、いよいよ本丸です。

本丸御殿の庭園ではありながらシンプルな造りになっていて、全体というよりはポイントポイントで小さな世界が形成されているような印象です。

眺めるポイントで印象も変わる。これも日本庭園の魅力です。

二条城の天守閣跡です。天守は五重六階で大きかったですが、1750 年の落雷で消失してしまいました。

この天守を復元するかどうかの議論が 2016 年に行われましたが、その時は 100 億円くらいかかるという試算が出て話題になりました。

天守閣跡を上ると広場になっており、周辺を見渡せます。開けているので二条城観光の休憩にもおすすめです。

本丸櫓門(東橋)の反対側にあり、本丸御殿に行ける 2 つの橋のうちの 1 つ。

橋の手前にある石垣も、切込接ぎが美しいです。

東大手門から、本丸を抜けてちょうど二条城の反対側まできました。

ここには土蔵があります。土偶の建設 1626 年当時は穀物類を保管していました。重要文化財です。

この土蔵の並びも、風情があって素敵な雰囲気です。

北中仕切門(きたなかしきりもん)は、1626 年頃の建築。重要文化財です。

ここで敵が裏側(西橋)に回って本丸に行くのを防ぐための役割を持っていました。

敵に回り込まれるのを防ぐための門だから、重厚ですね。

加茂七石(かもなないし)は、京都・加茂川の上流で産出される 7 種類の名石です。

小さな枯山水のような雰囲気で、ここも趣があります。

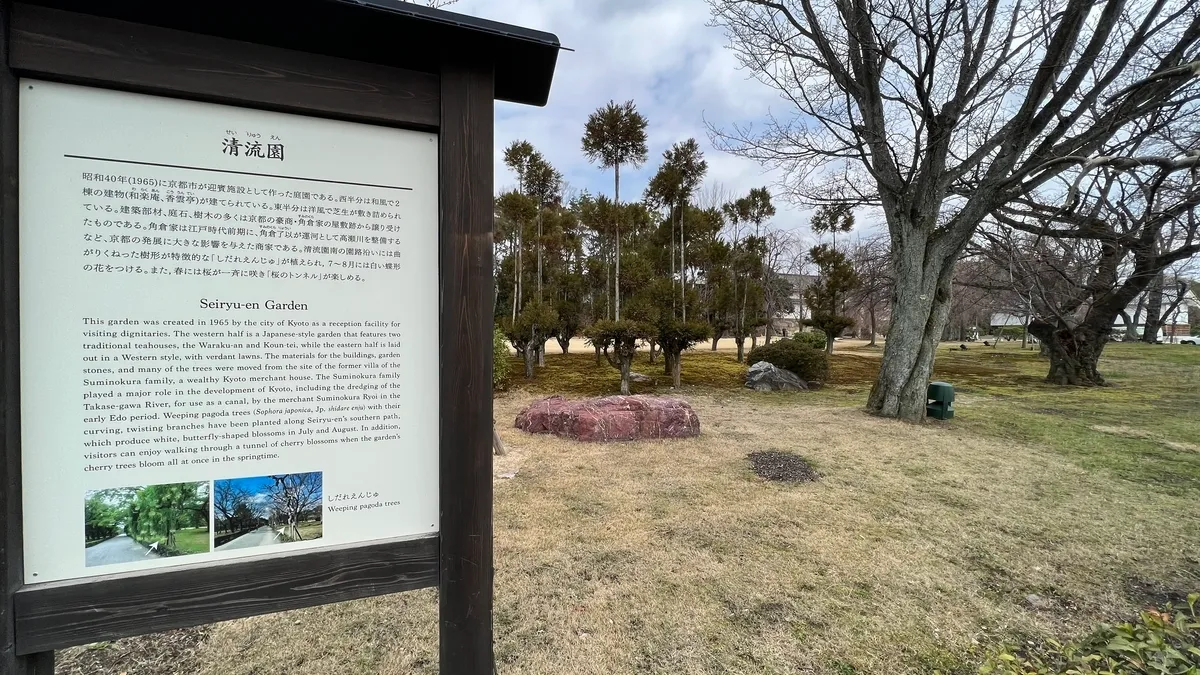

清流園(せいりゅうえん)は、東西で庭のコンセプトが違っている庭園です。

西側は、和の造り。

東側は、洋の造り。芝生が敷き詰められています。

また、訪れた時期が 3 月下旬ということで、一部桜が咲いていて綺麗でした。

二の丸庭園の東側、順路でいうと一番最後のポイントに、大休憩所があります。ここには路面店が営業しており、軽食など楽しめます。

おすすめは抹茶だんごと抹茶です。京都に来たならば、抹茶を堪能したいところです。

二条城の散策は結構巡る所が多かったのでそれなりに疲労感ありましたが、最後にこうしたご褒美で疲れも一気に吹き飛ばしましょう。

京都駅に帰る際のバス停ですが、二条城(東大手門)を出て、正面の道を挟んだ反対側にバス停があります。

9 系統のバスに乗れば京都駅に行けます。

京都市バスの路線図を確認したいなら、京都市交通局が発行している「地下鉄・バスなび」がオススメです。京都市バスと地下鉄のマップがあります。

将軍や天皇のためのお城(御殿)ということで、門の堅牢さ、御殿の豪華さ、そして石垣の精巧さなど、全てにおいて他のお城とは一線を介した優美さが二条城にはありました。

格式高き品格を伝える数少ない歴史の生き証人として、これからも在り続けてほしい。格式高い特別な城の威風堂々たる姿に感動しました。2時間の散策もあっという間でした。

あなたも是非この二条城を、ゆっくり時間を取って歩いてみてください。